Seperti virus RNA berantai pendek lainnya, para ahli kini sudah memastikan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 telah bermutasi. Walaupun sebagian besar mutasi virus penyebab penyakit tidak signifikan terhadap penyakit yang disebabkannya, bahkan ada mutasi virus malah yang membuatnya lebih lemah. Namun sejalan dengan penyebaran penyakit COVID-19 di seluruh dunia, virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebabnya justru dikhawatirkan bermutasi menjadi jenis yang lebih kuat dan mematikan. Karena mutasi ini maka usaha menentukan obat dan menciptakan vaksinnya menjadi lebih menantang dengan kerumitan yang juga lebih tinggi.

Fakta Mengenai Mutasi SARS-CoV-2

- Setiap virus bermutasi, karena merupakan bagian dari siklus hidup virus.

- Sebagian besar dari pergeseran dan perubahan genetis dalam mutasi virus biasanya bukan suatu hal yang signifikan.

- Virus RNA seperti virus flu dan campak lebih sering bermutasi dibandingkan virus DNA seperti herpes, cacar air dan HPV.

- Virus RNA rantai pendek seperti SARS-CoV-2 lebih sering lagi bermutasi sehingga mutasi SARS-CoV-2 hampir pasti terjadi.

Mutasi sebuah virus sebenarnya justru lebih sering membuat virus baru hasil mutasi lebih lemah dari pendahulunya. Bisa kita analogikan seperti hasil foto copy dimana hasilnya tidak sebaik dokumen asli; apa lagi hasil copy kemudian di-copy kembali, maka hasilnya malah akan bertambah jelek. Tapi tetap ada kemungkinan walaupun kecil bahwa mutasi virus membuat generasi barunya menjadi lebih agresif dan mematikan. Khusus untuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, pola mutasinya masih terus diteliti dan belum ada kesimpulan yang kongkrit. Para ilmuan yang bebeda meneliti sample virus yang berbeda bisa memberikan laporan penelitian yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang.

Mutasi SARS-CoV-2 Penyebab COVID-19

Bila suatu virus bermutasi dengan lambat, biasanya varian barunya tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya dan tidak begitu berpengaruh kepada patognomonis penyakit yang disebabkannya. Tapi bila suatu virus bermutasi dengan cepat, maka varian barunya bisa jauh berbeda dari pendahulunya yang berpengaruh besar kepada patognomonis penyakit yang disebabkannya. Dalam beberapa bulan terjadinya pandemi COVID-19, SARS-CoV-2 sebagai penyebabnya sudah bermutasi. Tapi pola mutasinya sangat unik karena ada yang bermutasi lambat, tapi ada juga varian yang bermutasi cepat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Los Alamos National Laboratory di AS, melaporkan bahwa SARS-CoV-2 bermutasi menjadi bentuk baru yang lebih menular. Tapi Dr. John Rose, seorang peneliti di departemen patologi Yale Medicine AS, justru menemukan bahwa virus yang berasal dari China tidak begitu berbeda dengan yang kini beredar di AS. Sehingga ia optimis untuk segera menemukan vaksinnya.

Efek Mutasi SARS-CoV-2 pada Manusia

Terlepas dari dua pendapat di atas tadi, setidaknya sampai saat ini sudah ditemukan 11 strain dari SARS-CoV-2. Berita baiknya, strain baru yang lebih dominan yang telah diidentifikasi terlihat lebih tidak infeksius pada penelitian di laboratorium. Kini para peneliti mencoba untuk mengerti perbedaan variasi virus tersebut pada tubuh manusia yang mungkin berbeda dari laboratorium. Mereka ingin memastikan apakah mutasi baru dari virus ini menginfeksi dan membuat sakit orang dengan cara yang berbeda. Berita baiknya lagi, sampai saat ini ditemukan bahwa variasi dari virus yang baru masih menginfeksi dan masih menyebabkan penyakit yang mirip dengan varian sebelumnya. Penelitian selanjutnya terus dilakukan untuk melihat apakah infeksi ulang juga dimungkinkan pada seorang yang sudah pernah sakit sebelumnya. Apa pun hasilnya nanti, akan sangat berpengaruh pada pengembangan obat dan vaksin penyakit ini.

Pola Mutasi Terhadap Vaksin

Bila suatu virus bermutasi dengan lambat, bisa dipastikan tidak akan mempengaruhi efektivitas dari vaksinnya. Sistem imunitas manusia akan masih bisa mengenali jenis baru dari virus hasil mutasi karena tidak jauh berbeda. Arah pengembangan vaksin akan selalu mentarget pada versi awal dari virus. Sama seperti vaksin untuk flu H1N1 yang sampai saat ini masih menggunakan strain tahun 2009. Sehingga sangat penting bagi para peneliti untuk dapat menemukan strain paling awal dari SARS-CoV-2 agar vaksin yang dibuat dapat memberikan kekebalan terhadap infeksi dari berbagai varian virus baru hasil mutasinya di kemudian hari. Hal ini disebabkan virus paling awal memiliki atribut paling lengkap yang dapat menyediakan informasi paling lengkap bagi sistem imunitas untuk menciptakan kekebalan.

Sistem Imunitas dan Vaksin

Tubuh kita memberikan respon imunitas yang buruk terhadap suatu jenis virus yang bermutasi cepat dan tidak berpola. Hal ini terjadi pada virus flu yang hanya dapat memberikan “ingatan” jangka pendek pada sistem imunitas tubuh manusia. Seseorang hanya memiliki kekebalan kurang lebih selama satu tahun bila dirinya terinfeksi. Sehingga membuat pemberian vaksin flu juga harus dilakukan setiap tahun agar “ingatan” atau memory tersebut diperbaharui. Tapi di lain kasus, tubuh kita juga dapat memberikan respon imunitas yang sangat baik terhadap suatu jenis virus RNA, seperti campak. Hingga kini vaksinnya sudah berusia 45 tahun dan masih sangat efektif melindungi dari infeksi mumps, measles, dan rubella (MMR). Ketiga virus ini tidak cukup bermutasi untuk luput dari proteksi yang diberikan olah vaksinnya pada tubuh manusia. Hanya waktu and Tuhan yang dapat memastikan bagaimana polanya untuk COVID-19.

Usia Kekebalan di Tubuh Manusia

Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak ada kepastian berapa lama kekebalan bisa bertahan di tubuh manusia terhadap suatu infeksi. Setiap saat suatu infeksi meninggalkan tubuh, ia akan meninggalkan markers atau tanda pada sistem imunitas (antibody). Saat infeksi terjadi kembali maka akan cepat teridentifikasi oleh sistem imunitas tubuh untuk kemudian membunuhnya. Bila kita melihat pandemi SARS yang pertama di tahun 2002-2003, mereka yang terpapar atau sakit memiliki antibody terhadap SARS hanya untuk waktu 2 tahun saja. Di tahun ketiga antibody SARS yang ada di tubuh mereka menurun sampai hilang sama sekali; membuat mereka kembali rentan untuk terinfeksi dan sakit kembali. Karena SARS-CoV-2 memiliki struktur genetik yang sangat mirip dengan SARS pertama, dikhawatirkan ini yang akan terjadi pada COVID-19.

Baca artikel lainnya di Blog Dr. Indra K. Muhtadi

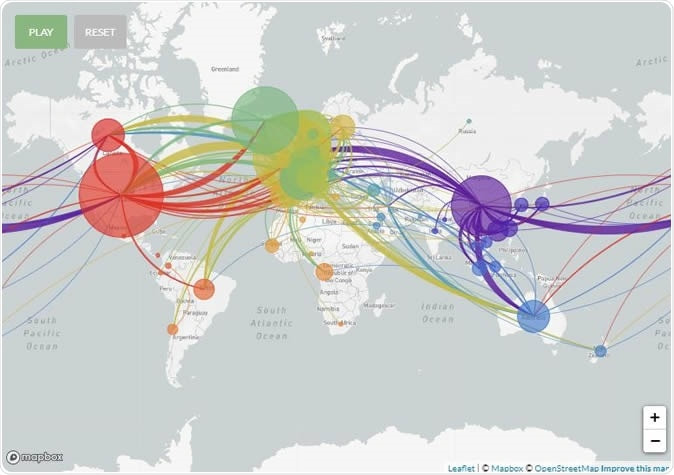

Dengan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini, mendeteksi mutasi SARS-CoV-2 dan penyusunan virus genetic footprints atau jejak genetik virus menjadi sangat mudah. Saat ini setidaknya sudah ditemukan 11 strain dari SARS-CoV-2 ini yang menyebar di seluruh dunia. Dari informasi yang terkandung di dalam DNA virusnya, kita bisa mengetahui kelakuannya ketika bermutasi, dan strain mana yang menjadi jenis pembunuh paling hebat. Hal ini dilakukan berbarengan ketika setiap negara memeriksa pasien dengan swab test lalu memeriksa sample-nya menggunakan PCR. Pemeriksaan PCR sendiri terbagi menjadi 2 langkah. Langkah pertama memeriksa keberadaan virus dan menghitungnya, dan langkah kedua adalah untuk melihat genetic footprint-nya yang disebut genomic sequencing. Hasil yang didapatkan lalu di-input ke website NextStrain.org. Jutaan hasil pemeriksaan dari enam benua diolah di sana, yang dapat diakses oleh setiap orang, bahkan Anda sekalipun bila ingin mengetahuinya.

Maka diketahuilah dari mana sumber penularan di sebuah negara berasal, yang dilihat dari pola penyebaran virusnya. Juga diketahui bahwa SARS-CoV-2 ini memiliki genome yang tersusun dari 30.000 base pairs. Dibandingkan dengan manusia yang memiliki 3 miliar base pairs. Dari 30 ribu base pairs tersebut sudah diketahui sejauh ini sudah terjadi 11 perubahan atau yang disebut sebagai mutasi. Hal ini bukan yang pertama kali dilakukan di dunia. Sebelumnya juga pernah dilakukan untuk kasus Ebola, Zika, dan West Nile. Karena skalanya kecil, tidak banyak yang mengetahuinya. Baru saat pandemi COVID-19 hal ini dipahami oleh banyak orang, bahkan yang bukan ahli medis sekalipun. Hasil dari genomic sequencing tersebut divisualisasikan dalam bentuk phylogenetic trees yang kini menyebar melalui media sosial dan berbagai WA group. Phylogenetic trees atau pohon filogenetik inilah yang kini banyak dipelajari ilmuan dalam menentukan terapi dan pengembangan vaksin COVID-19.

Virus Tidak Berasal Dari Labobarotorium

Satu hal yang sudah disepakati oleh sebagian besar ilmuan di dunia, dari genomic sequencing-nya, bahwa SARS-CoV-2 tidak berasal dari sebuah laboratorium atau sengaja dibuat oleh manusia. Virus ini jelas merupakan hasil evolusi alamiah dari host hewan sebelumnya yaitu kelelawar dan trenggiling; karena memiliki struktur molekular genomik yang sama. Bila merupakan senjata biologis tentulah akan dimulai dari virus yang sudah pasti dapat menyerang manusia, bukan yang berasal dari hewan yang belum tentu dapat menginfeksi manusia. Pandemi ini dipercaya berasal dari satu kejadian tunggal, dari satu ekor hewan, ke seorang manusia sebagai patient zero-nya.

Kekebalan Komunitas dan Vaksin

Sejalan dengan berkembangnya pandemi dan menyebarnya penyakit ini. Dalam beberapa tahun, diharapkan akan terjadi herd immunity atau kekebalan komunitas. Baik yang didapatkan secara alami karena terpapar SARS-CoV-2 ataupun merupakan hasil vaksinasi. Kedua hal ini dapat mengeradikasi COVID-19 sehingga infeksi-infeksi baru di masa yang akan datang bukan merupakan masalah besar lagi. Bahkan bila seandainya nanti antibody terhadap COVID-19 ini hilang pun, kita masih mengharapkan kemampuan tubuh untuk dapat “mengingat” kejadian infeksi sebelumnya sehingga lebih cepat menciptakan antibody baru melawan infeksi baru tersebut. Yang jelas untuk saat ini, tidak ada cara pasti memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa lama kekebalan atau imunitas itu akan bertahan.

Pusat Pengembangan Vaksin

Dari semua jenis virus yang sudah ada sebelumnya di dunia. Diharapkan COVID-19 bersifat lebih mirip dengan campak yang sebenarnya juga merupakan virus RNA. Bila nanti kita memiliki vaksinnya, diharapkan dapat memberikan kekebalan untuk jangka panjang terhadap berbagai strain dari SARS-CoV-2 ini. Bahkan bila mutasi acak terjadi di masa depan, skenario terburuknya bahwa kita masih akan melihat orang sakit, tapi bukan merupakan penyakit yang masih mengancam jiwa. Saat ini ada beberapa kelompok peneliti yang mengembangkan vaksin untuk SARS-CoV-2. Sebagian pendanaannya berasal dari negara, sebagian dari nonprofit Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ditambah dengan perusahaan farmasi dari biaya sendiri. Tercatat ada 120 projects di seluruh dunia. Empat pusat penelitian dan tiga perusahaan farmasi sudah berhasil melakukan clinical trial atau uji klinis.

- Moderna. Berpusat di Seattle, Washington, AS. Mereka membuat vaksin mRNA yang kini sedang uji klinis pada 45 orang sehat berusia 18-55 tahun, mendapatkan 2 kali suntikan berjarak 28 hari.

- Inovio. Saat terjadi pandemi COVID-19, di bulan November mereka tengah mengembangkan vaksin untuk MERS. Karenanya mereka bisa cepat membuat vaksin SARS-CoV-2. Tengah diujikan pada 40 orang akhir bulan April kemarin.

- University of Queensland di Australia. Mereka mengem-bangkan vaksin dari protein virus dan telah melakukan uji preklinis awal April yang lalu.

- University of Oxford di Inggris. Mereka membuat vaksin dari virus yang dimodifikasi untuk merangsang sistem imunitas tubuh. Vaksin mereka telah diuji-cobakan pada 500 subjek yang dimulai akhir April.

- Perusahaan Farmasi. Tiga perusahaan farmasi yaitu Sanofi, Johnson & Johnson, dan Pfizer juga membuat vaksin masing-masing. Ada yang melakukan uji klinis di Jerman dengan 200 subjek akhir pada April, ada juga yang baru mau mulai di AS pada awal Mei.

Paralel dengan pembuatan vaksin, para ilmuan di seluruh dunia bekerja mencari treatment atau obat untuk diberikan pada penderita COVID-19. Tujuannya selain untuk mengobati juga untuk memperlambat laju pandemi dan mengurangi kerusakan sosio-ekonomi akibat penyakit ini. Beberapa obat awal yang dicoba adalah obat yang sudah terbukti untuk penyakit atau virus jenis lain.

1. Anti-malaria. Yang paling fenomenal adalah anti malaria. FDA (BPPOM-nya AS) sempat mengizinkan penggunaan obat anti malaria hydroxychloroquine and chloroquine untuk diberikan pada pasien COVID-19 dewasa dan remaja. Hanya 1 minggu kemudian birokrat di Uni Eropa menyampaikan bahwa tidak ada bukti kedua obat tersebut efektif terhadap COVID-19 yang juga dipertanyakan di dalam Journals Annals of Internal Medicine. Pada akhir April akhirnya FDA memberikan peringatan bahwa penggunaan kedua obat ini hanya boleh di rumah sakit karena dapat merusak irama jantung dan mengancam jiwa.

2. Anti-viral. Obat yang sangat banyak diuji juga kini adalah anti-viral atau obat untuk melawan virus. Obat tersebut ada yang menghambat replikasi virus, ada pula yang menghambat kemampuannya menginfeksi sel-sel tubuh. Tapi anti-viral hanya berfungsi baik bila diberikan sejak awal yaitu sebelum virus bermultiplikasi sangat banyak di dalam tubuh dan sebelum menciptakan kerusakan pada jaringan di tubuh.

- Remdesivir. Mulai dikembangkan sejak 2010 dan digunakan untuk melawan MERS tahun 2012 dan Ebola tahun 2014. Obat ini bekerja dengan cara menghalangi virus untuk bereplikasi dan secara umum aman untuk manusia. Sejak April lalu remdesivir diuji-cobakan pada kasus COVID-19 yang memberikan hasil yang menggembirakan. Dr. Anthony Fauci di AS, merekomendasikan pemberian obat ini selama 11-15 hari dan memberikan hasil yang sangat baik.

- Favipiravir. Obat yang digunakan luas di luar AS untuk mengobati influenza. Percobaan awal juga memberikan hasil yang baik terhadap pasien COVID-19.

- Anti-HIV. Beberapa jenis anti-viral yang biasa diberikan kepada penderita HIV juga diuji-cobakan untuk pasien COVID-19. Laporan hasilnya masih tersebar di setiap pusat penelitian yang masih memerlukan kesimpulan.

3. Immunosuppressants. Obat penekan sistem imunitas justru kini diuji-cobakan untuk pasien COVID-19. Hal ini disebabkan pada pasien COVID-19 terjadi hiperaktif sistem imunitas sehingga melepas dalam jumlah tinggi protein-protein kecil yang disebut cytokines. Hal ini dikenal dengan istilah cytokine storm yang juga menjadi salah satu penyebab seseorang harus dipasangkan ventilator karena terjadi gagal nafas (respiratory failure). Beberapa obat immunosuppressant sudah dicoba untuk diberikan kepada pasien COVID-19 dengan tujuan untuk menekan cytokine storm tersebut.

Monoclonal Antibodies

Para ilmuan juga mencoba menggunakan monoclonal antibodies untuk diberikan pada penderita COVID-19. Awalnya didapatkan dari antibody pasien yang sembuh dari SARS. Cara kerjanya adalah merangsang sistem imunitas penderita COVID-19 agar melawan virusnya. Sejalan dengan perkembangan penyakit COVID-19 ini, dan sudah banyak juga orang yang sembuh. Maka dicoba juga untuk mengambil monoclonal antibody mereka. Sejauh ini sudah dapat diisolasi 500 antibody yang unik dari penderita COVID-19 yang sembuh dan diuji-cobakan pada mereka yang belum sembuh.

Blood Plasma Transfers

Blood plasma transfers adalah sebuah proses medis biasanya dalam tahap penelitian dan percobaan mengobati seorang karena penyakit infeksi menggunakan plasma darah dari orang yang sudah sembuh dari penyakit yang sama. Jadi mirip seperti monoclonal antibodies, tapi kali ini didapat dengan cara langsung mendonorkan plasma darah dari pendonor yaitu orang yang sudah sembuh kepada seorang resipien yaitu penderita yang masih sakit. Teorinya antibody yang terdapat dalam plasma donor akan menyerang virus pada tubuh resipien. Untuk kasus COVID-19, hal ini sudah diuji-cobakan di beberapa negara maju, dan mungkin di Indonesia dalam waktu dekat.

Stem Cells

Ternyata stem cells atau sel punca juga bisa digunakan untuk mengobati COVID-19 yang cukup parah. Penelitian terbaru melaporkan bahwa terapi stem cells memberikan hasil yang cukup menggembirakan untuk penyakit ARDS (acute respiratory distress syndrome), sehingga kini dicobakan pada penderita COVID-19.

Penutup

Pandemi masih terjadi, para ilmuan dari seluruh dunia bekerja tanpa mengenal lelah agar penularan bisa segera dicegah, dan mereka yang sakit memiliki kesempatan lebih besar untuk sembuh. Sejalan perjalanannya SARS-CoV-2 ini secara alamiah rajin bermutasi, obat dan vaksin tetap dikebut kejar-kejaran dengan mutasi virus tersebut. Sampai hal ini terjadi yaitu sampai vaksin bisa efektif untuk disuntikkan secara massal di seluruh dunia, dan sampai obat yang lebih definitif ditentukan mengobati penderita; yang kita bisa kita lakukan adalah menjaga dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularan, seperti yang pernah ditulis dalam artikel sebelumnya tentang pencegahan COVID-19.

©IKM 2020-05

Follow Dr. Indra on Instagram

Follow Dr. Indra on Instagram